Einblicke

Eine Blütezeit der «Scientia amabilis»: Von zwei Pflanzenliebhabern und botanischen Rivalen

Stefan Ungricht

Der aus einer traditionsreichen Arztfamilie stammende Zürcher Landarzt und Regierungsrat Johannes Hegetschweiler war in seinen Mussestunden ein leidenschaftlicher Alpenforscher und eifriger Pflanzensammler. Der siebzehn Jahre jüngere Bündner Alexander Moritzi war dagegen ein studierter Botaniker mit progressiven Ansichten und wenig Geduld für traditionellere Pflanzenfreunde. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben die beiden die Erforschung unserer einheimischen Pflanzenwelt mitgeprägt—heute sind ihre Leistungen und botanischen Werke beinahe vergessen.

Im Jahre 1839, dem Jahr in dem Johannes Hegetschweiler noch vor seinem fünfzigsten Geburtstag unter dramatischen Umständen ums Leben kommen sollte, veröffentlichte der ehrgeizige Zürcher Medizinstudent Albert Kölliker ein Verzeichnis der Pflanzenarten des Kantons Zürich und widmete diese Schrift mit “dankbarem Herzen seinem verehrten Lehrer Oswald Heer, Professor der Botanik und Entomologie”. Oswald Heer seinerseits war obgleich von bescheidener Herkunft aus dem Glarner Sernftal noch in jungen Jahren Professor an der neugegründeten Universität in Zürich geworden. Den schnellen akademischen Aufstieg in den Naturwissenschaften gelang dem studierten Theologen insbesondere dank seinen engen Beziehungen zum Unternehmer Heinrich Escher (dem Vater von Alfred Escher) und zum Regierungsrat Johannes Hegetschweiler. Mit Escher teilte Heer die Leidenschaft für Insekten—er half diesem dabei, seine umfangreiche Privatsammlung zu kuratieren (und nebenbei seinen Sohn in Naturkunde zu unterrichten). Und mit Hegetschweiler – einem zwanzig Jahre älteren Landarzt und liberalen Staatsmann – verband ihn eine gemeinsame Liebe zur einheimischen Pflanzenwelt, insbesondere die der Alpen. Es war auch Hegetschweiler, der Heer in unsere Naturforschende Gesellschaft einführte und der die visionäre Umfunktionierung der Kasematten des Schanzenbollwerkes “zur Katz” in einen botanischen Garten vorantrieb. So wurde Oswald Heer dann auch zum wissenschaftlichen Direktor dieser zukunftsgerichteten Institution berufen.

Unter Kranken und Pflanzen

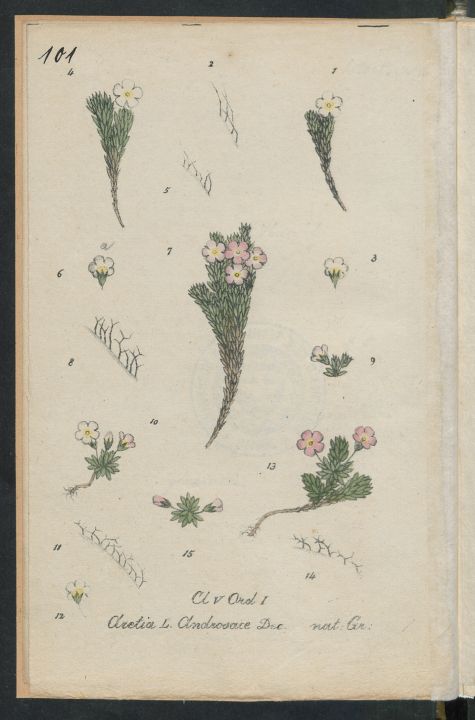

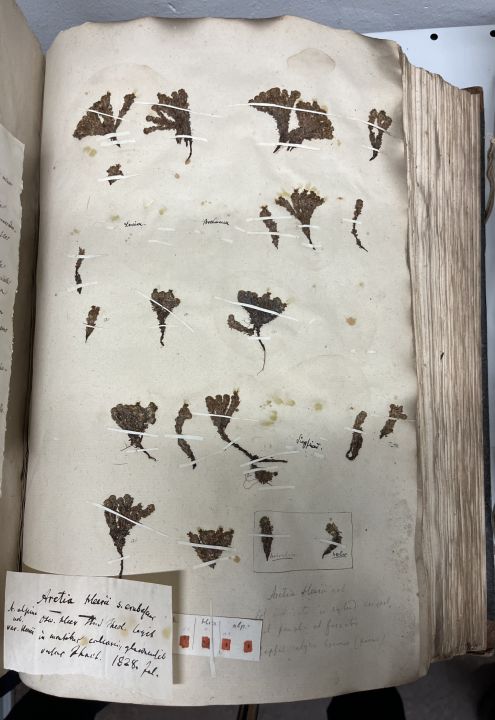

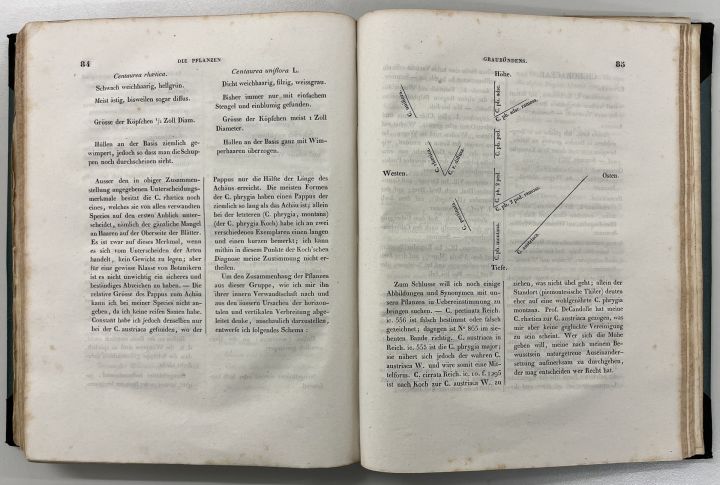

Hingegen hatte Hegetschweiler als Arzt zu dieser Zeit des Aufbruches im Kanton Zürich auch mit Krankheiten zu kämpfen, die man heute gemeinhin mit Bildern der Rückständigkeit und Armut assoziiert, Krankheiten wie Typhus und Cholera. Als zunehmend einflussreicher Politiker würde er sich darum später für den Bau eines Kantonsspitals und die Einrichtung einer medizinischen Fakultät an der 1833 gegründeten Universität Zürich einsetzen. Gleichzeitig erlebte in den drei Jahrzehnten von 1820 bis 1850 die floristische Bearbeitung der ganzen Schweiz eine Blütezeit. Gleich mehrere Projekte gelangten zur Publikation: Neben Johannes Hegetschweiler und Oswald Heer waren dabei Jean Gaudin, Johann Rudolf Suter und Alexander Moritzi die Protagonisten—und in ihren botanischen Einschätzungen bisweilen auch streitlustige Konkurrenten. Die erarbeiteten schweizweiten Florenwerke unterscheiden sich auch formal stark. Während etwa die siebenbändige «Flora Helvetica» Gaudins noch ein Werk für die geistige Elite des Landes darstellte – der Text war durchgehend lateinisch abgefasst – so wirkt die einbändige, kleinformatige Flora von Hegetschweiler geradezu modern. Noch heute in unseren Zeiten von Pflanzen-Apps auf Smartphones gibt es solche handlichen, feldtauglichen Bücher, die üblicherweise als Exkursionsfloren bezeichnet werden. In Hegetschweilers Buch im äusserst kompakten 18x10 cm-Format sind auf gut 1000 Seiten alle damals von ihm anerkannten Arten von Schweizer Blütenpflanzen beschrieben und nach dem (künstlichen) System von Carl Linnaeus geordnet.

Der Botaniker als Sisyphus

Floristische Werke geniessen in den Naturwissenschaften einen eher zweifelhaften Ruf und werden bisweilen – mal despektierlich, mal selbstironisch – als «petite science» bezeichnet. Das Anhäufen von Daten und der etwas buchhalterische Charakter von rein beschreibenden Inventaren wurde bereits von Charles Darwin in einem berühmt gewordenen Bonmot gegeisselt: “A man might as well go into a gravel-pit and count the pebbles and describe their colours.” Der beobachtend-beschreibende Wissenschafter bloss ein Sisyphus? Kommt bei floristischen Botanikern erschwerend hinzu, dass seltene oder gar noch unbekannte Arten auf diese Autoren schon immer eine unendlich grössere Faszination ausgeübt haben als häufige, «banale» Arten. Nüchtern betrachtet bestand damit die reale Gefahr, dass taxonomische Fehlentscheidungen getroffen würden, d.h. dass bei Neubeschreibungen von Pflanzenarten diese sich schon bald als jüngere und darum ungültige Synonyme entpuppen würden, da die Arten eben bereits früher aus anderen Gegenden beschrieben worden waren. Deshalb gilt in der biologischen Taxonomie bis heute vielmehr die Bearbeitung einer vollständigen Tier- oder Pflanzengruppe innerhalb einer sogenannten Revision oder Monographie – möglichst mit weltweiter Abdeckung – als Goldstandard.

Aufbruch in eine neue Ära

Die wissenschaftliche Bedeutung der vom vielbeschäftigten Arzt und Politiker Hegetschweiler in seiner denkbar spärlichen Freizeit erarbeiteten Flora liegt folglich auch weniger im eigentlichen Arteninventar sondern vielmehr in der angewandten Methodik. Er war 1831 in einer wichtigen Vorabstudie einer der ersten gewesen, der sich intensiv mit dem sogenannten Artkonzept auseinandersetzte und dabei versuchte, zu ergründen, was denn nun eigentlich eine Art überhaupt ausmacht. Für Carl Linnaeus, dem Vater der modernen Taxonomie im 18. Jahrhundert, wäre diese Frage bestenfalls belanglos wenn nicht gar ketzerisch gewesen. Als selbstbewusster aber gottesfürchtiger Mann glaubte er an die Schöpfung der Arten und ihre Ausprägung durch den Allmächtigen. Oder wie er seine Philosophie auf den Punkt brachte: “Deus creavit, Linnaeus disposuit”. Gott schuf, Linnaeus ordnet. Hegetschweiler hingegen versuchte, der Artkonstanz bzw. den Artgrenzen durch innovative Transplantations- und Kultivierungsversuche in welchen er den Einfluss von Standortsfaktoren wie Exposition, Beschattung oder Bodensubstrat auf die Pflanzenform untersuchte, auf die Schliche zu kommen. Man kann Hegetschweiler darum durchaus als Pionier einer ökologisch-experimentellen Pflanzensystematik bezeichnen.

Sturm und Drang

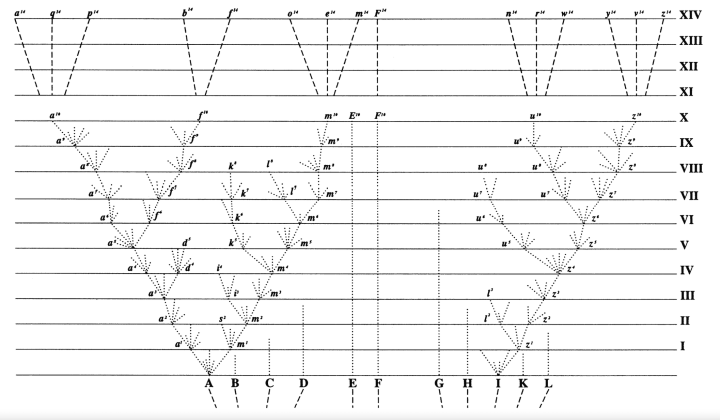

Und der gar noch fortschrittlichere Alexander Moritzi, der in Leipzig, München und schliesslich in Genf bei Augustin-Pyramus de Candolle Botanik studiert hatte, veröffentlichte 1842 eine hundertseitige Abhandlung über das Wesen von Arten bzw. über die von Botanikern oft angetroffene Unmöglichkeit deren scharfen Abgrenzung. Er hatte auch keine Scheu vor Vertretern der älteren Generation von Botanikern – einschliesslich Hegetschweiler – und synonymisierte bisweilen kurzerhand neubeschriebe Arten, wenn diese seiner Meinung nach schlecht begründet waren. Moritzi gilt, da er verschiedene Arten in expliziten Verwandtschaftbäumen zueinander in Beziehung setzte, heute mancherorts als Vorläufer von Charles Darwin. Dessen epochales Werk «On the Origin of Species» (dt. «Über die Entstehung der Arten») – dem Startschuss für die moderne Evolutionsbiologie aus dem Jahre 1859 – zeigte als einzige Abbildung ebenfalls einen evolutiven Stammbaum. Alexander Moritzi sollte diese Zeitenwende in der Naturkunde nicht mehr erleben. Er starb 1850 bereits mit 44 Jahren und seine Publikationen und Ideen gerieten danach schnell in Vergessenheit.

Der Tod auf dem Paradeplatz

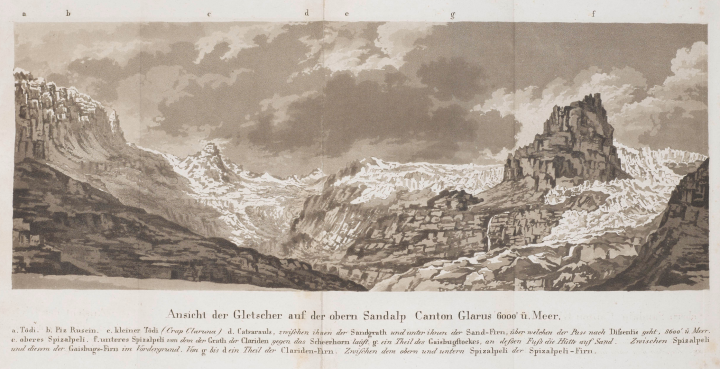

Und Johannes Hegetschweiler war bereits 1839 ein Opfer der Wirren im Zuge des Aufstandes der Zürcher Landbevölkerung gegen die Regierung in der Stadt geworden. Auf dem Paradeplatz traf ihn ein Schuss einer Schrottbüchse am Kopf. Er hatte den Befehl zur Einstellung des Feuers überbringen wollen. Oswald Heer sorgte danach dafür, dass das umfangreiche Privatherbar Hegetschweilers an den Botanischen Garten Zürich gelangte und vollendete auch das Manuskript der «Flora der Schweiz», das dann schliesslich bereits im Jahr nach Hegetschweilers Tod in den Druck gehen konnte, zusammen mit einer 24-seitigen Würdigung seines ehemaligen Protegés als Vorwort. Für den bescheidenen im Botanischen Garten “zur Katz” errichteten Gedenkstein wäre auch Hegetschweilers Zitat zu seinen vier gescheiterten Erstbesteigungsversuchen des Tödi passend gewesen: “So wenig bedarf der Mensch zu seinem Glücke—wenn ihn eine Idee beherrscht.”

In unseren eigenen Seiten

Zum Todestag des Zürcher Staatsrates Johannes Hegetschweiler von Ernst Furrer (1971)

Vertiefende Literatur

– Burga, Conradin A. (Hrsg.) (2013) Oswald Heer (1809–1883) Paläobotaniker, Entomologe, Gründerpersönlichkeit. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich. 511 Seiten.

– Echte, Bernhard (Hrsg.) (2002) Jonas David Labram: Vom Schönen der Natur. Nimbus Kunst und Bücher, Wädenswil. 163 Seiten.

– Friedman, William E. & Endress, Peter K. (2020) Alexander Moritzi: A Swiss pre-Darwinian evolutionist. Journal of the History of Biology, 53: 549–585.

– Kramer, Karl U. (1982) Kommentar aus heutiger Sicht zu Johann Hegetschweilers botanischen Arbeiten. Ritterhaus-Vereinigung Ürikon-Stäfa—Jahresbericht mit Abhandlungen, 1982: 15–27.

– Lang, Arnold (1904–1906) Alexander Moritzi: Ein schweizerischer Vorläufer Darwins. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Solothurn, 3: 227–239.

– Mörgeli, Christoph (1986) Dr. med. Johannes Hegetschweiler (1789–1839) Opfer des «Züriputschs» Wissenschafter und Staatsmann zwischen alter und moderner Schweiz. Juris Druck + Verlag, Zürich. 222 Seiten.

– Schröter, Carl (1913) Johannes Hegetschweiler insbesondere als Naturforscher. Mit Beiträgen von H. Christ, R. Keller, O. Stapf, R. Buser & A. Thellung. Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich, 76: 1–81.

Links und Downloads

Alle Beiträge

Eine Blütezeit der «Scientia amabilis»: Von zwei Pflanzenliebhabern und botanischen Rivalen

Der Irrenhausdirektor und die Sommervögel: Vom Verschwinden unserer Tagfalter

Reise zum Fluss, der bergauf fliesst: Auf Humboldts Spuren in der Hyläa Amazoniens

In die Abgründe der Weltmeere: Zwei Sternstunden der Ozeanografie mit Zürcher Beteiligung

Miriam und der Monarch: Von einer Amateurwissenschaftlerin mit gewissen Vorzügen

Die Bombenidee: Ein ETH-Ingenieur gründet ein Start-Up und erfindet die «chirurgische Kriegsführung»

Niemand ist eine Insel: Wie isolierte Kleinstvölker in einer vernetzten Welt überleben

Die Fabel vom Honigdachs: Eine kurze Geschichte vom Geschichtenerzählen in Wissenschaft und Medien

Der Kampf um Schokolade und Gummi: Welches Schicksal den Kakao- und Kautschukplantagen droht

Zwei Männer im Moor: Leben und Vergehen in unseren Feuchtgebieten

Halbgötter in Schwarz: Der Nobelpreis für eine Austreibung des Teufels mit dem Satan

Welches Naturmuseum braucht Zürich? Eine Inspiration aus Amazonien

Der Krieg der Lichenologen: Ein Streit über Wesen, die heimlich heiraten

Unser Mann auf Java: Das kurze unglückliche Leben des Zürcher Naturforschers Heinrich Zollinger

Zürichs erster Whistleblower? Wie der Glaube an Zahlen einen Pfarrer ins Verderben führte

Im Schatten Dufours: Ein Zürcher Topograf revolutioniert die Kartografie

«In einer unendlichen Pracht umgibt uns die Welt»: Anschauungsmaterialien eines Zürcher Professors

Wildpflanzen sammeln in Zürich: Vom Steckenpferd zur Citizen Science

Kleine Refugien in der Zürcher Agglomerationslandschaft: Lohnt sich ihr Schutz?

Irrungen und Wirrungen: Die vermeintliche Entdeckung eines unbekannten Insektes am Greifensee

Der fast vergessene Zürcher Wissenschaftspionier: Ein Interview mit dem Biographen von Oswald Heer